« Ca me rappelle Bagdad, Mossoul ou Falloujah. » Rien que ça. Dans un tweet le 15 janvier dernier, le journaliste vedette de CNN Wolf Blitzer décrivait ainsi son ressenti alors qu’il croisait dans une rue de Washington un groupe de gardes nationaux en faction, suite à la crise de l’invasion du Capitole. 1,6 millions de ses abonnés ont ainsi pu avoir le sentiment qu’il était pertinent de comparer la situation de la capitale états-unienne à celle de ces villes irakiennes qui ont vécu des combats d’une rare violence ces dernières années.

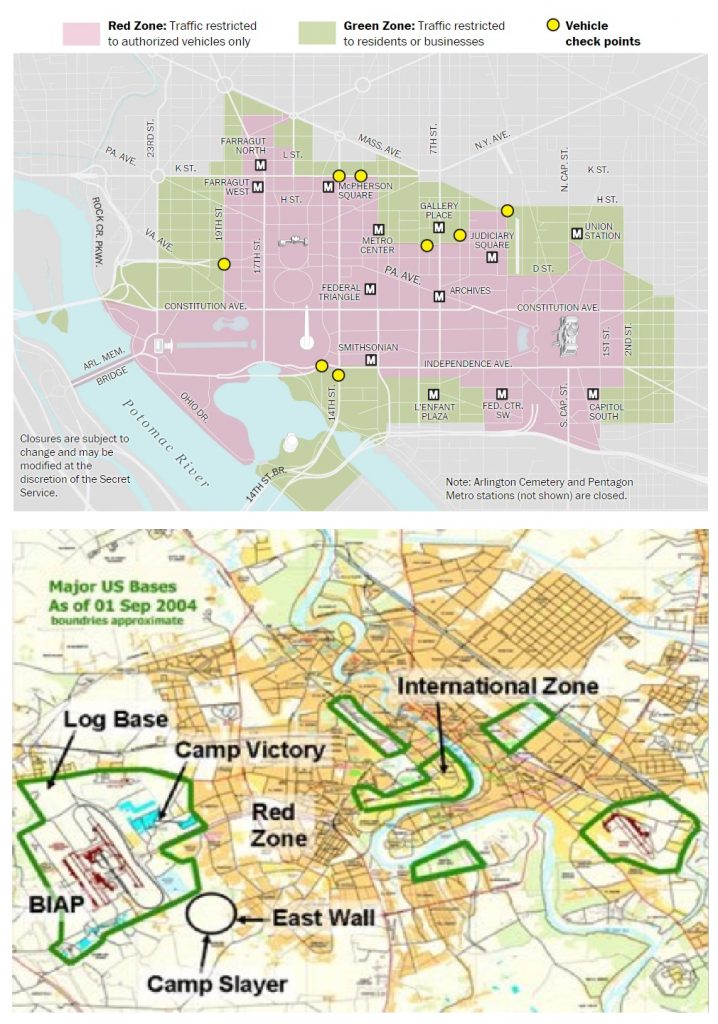

Certains observateurs de la vie politique états-unienne justifient cette comparaison du fait du volume considérable de militaires déployés, plus de 20 000 selon le Pentagone. Ou encore du fait du terme employé dans certaines communications internes ou externes des institutions sécuritaires qui évoquent une « green zone », ultra-protégée, qui fait écho aux green zone de Kaboul ou Bagdad. Il s’agit ici d’une zone verte dans laquelle seuls les résidents auront le droit de se garer le jour J. Pas d’une zone verte en dehors de laquelle on risque de se faire kidnapper et égorger à tous les coins de rue. Un détail qui peut avoir de l’importance, mais cela n’engage que moi. A noter d’ailleurs qu’il n’y a jamais vraiment eu de green zones à Mossoul ou à Falloujah mais, encore une fois, je pinaille.

Et encore, à Washington, il y a une « red zone » à l’intérieur de la « green zone ». La première étant la plus sensible et voyant toute circulation interdite. La « red zone » de Bagdad, c’est justement tout le contraire : c’est là où vivent les dix millions d’Irakiens qui ont le plus de chance de se manger un kamikaze dans des rues et des quartiers bondés. Bref, il y a du vert et du rouge mais c’est aussi comparable qu’une pomme et un poivron. Libre à vous de mettre des pommes sur votre barbecue, mais je reste convaincu que c’est une idée de merde.

Pour les daltoniens qui auraient difficultés, c’est facile. A Washington, on met le président Biden dans la red zone pour le protéger. A Bagdad, on met le président Biden dans la green zone.

A Falloujah ou à Mossoul, on ne croise pas le président Biden.

Si la situation que traverse actuellement les Etats-Unis est exceptionnelle, dangereuse et meurtrière (cinq personnes ont été tuées lors des événements du 6 janvier), son niveau de létalité n’a pas grand-chose à voir avec les comparaisons faites plus haut. Falloujah, par exemple, est connue notamment pour la (seconde) bataille qui s’y est déroulée entre novembre et décembre 2004, au cours de laquelle les forces irakiennes et états-uniennes ont affronté plusieurs groupes armés. On parle ici de combats de très haute intensité en pleine rue, avec mines et artillerie à gogo. Nous parlons ici de centaines de blessés chez les marines, de milliers de tués chez les insurgés. Nous parlons ici de civils morts par milliers.

Nous parlons en Irak de dizaines de milliers de personnes tuées en près de deux décennies de violences systématiques et permanentes.

Alors ok, la prise du capitole était violente. Mais Falloujah ça ressemblait à ça :

Je n’ai jamais vécu, personnellement, des situations aussi dangereuses. Alors peut-être que certains me diront, du fait de leur vécu à eux, que ce qui s’est passé au Capitole était comparable à ça… Mais je suis sceptique.

Nous connaissons, en France, une forte présence militaire dans nos rues depuis les attentats. Certains, peut-être, ont vécu plusieurs de ces derniers, notamment les attaques de Paris, comme une situation qui pouvait s’apparenter à une guerre. Mais pour quiconque a mis les pieds dans des zones où les affrontements font rage dans la durée et où l’on risque de marcher à longueur de journées sur des mines, c’est difficilement comparable. Laisser croire que ces situations sont similaires n’aide à comprendre aucune des deux.

Wolf Blitzer, en donnant l’impression que ce que traversent les habitants de Washington aujourd’hui est comparable à ce que traversent les Irakiens depuis 17 ans (mais nous pourrions penser aux Afghans, aux Somaliens, à une bonne partie des Sahéliens, aux Congolais, aux Syriens… pour ne citer qu’eux), est d’une malhonnête absolue. Au mieux, il s’agit d’incompétence ou d’inconscience. Au pire, il s’agit de sensationnalisme. C’est manquer de respect aux Etats-Uniens et aux habitants de Washington. C’est manquer de respect aux Irakiens. A ces deux communautés, on dit de cette manière que leur situation est autre chose que ce qu’elle est réellement.

C’est manquer de respect à tous ceux qui sont morts ou ont souffert dans l’ensemble de ces crises.

Non, le Sahel n’est pas l’Afghanistan

Cette tendance à comparer tout et n’importe quoi n’est d’ailleurs pas propre à la crise qui frappe actuellement les Etats-Unis. Nous l’avons, je l’ai déjà dit plus haut, largement observée lors des attentats en France. Aussi violente ait pu être période et aussi préoccupant soit cet enjeu sécuritaire, le comparer benoitement à la première guerre qui vous traverse l’esprit est tout sauf pertinent. Ces temps-ci, on observe une autre comparaison abusive récurrente : l’intervention militaire au Sahel, présentée comme « l’Afghanistan de la France ».

Une comparaison qui atteint très rapidement ses limites. Les Etats-Unis sont intervenus en Afghanistan pour riposter contre les groupes armés terroristes qui les avaient attaqués le 11 septembre 2001 et contre le gouvernement qui les soutenait. La France est intervenue au Mali pour éviter la progression de groupes armés qui visaient à faire s’effondrer le gouvernement de ce pays. En Afghanistan, les Etats-Unis ont entrainé leurs alliés, principalement de l’Otan. Au Sahel, la France opère en parallèle d’opérations de l’Union européenne, des Etats-Unis et des Nations Unies. Il y a deux fois plus de casques bleus au Mali que de soldats français. Les groupes armés qui opèrent au Sahel défendent souvent des intérêts locaux, qu’ils ont commencé à porter bien avant l’intervention de la France. Ceux qui opèrent en Afghanistan étaient maîtres du pays avant l’arrivée des Etats-Unis et se sont construit dans une mythologie de résistance face à l’envahisseur par la suite.

Tout est différent : les enjeux, les acteurs, les territoires, les perceptions.

Alors d’accord, dans les deux cas il y a des gars qui hurlent régulièrement Allah Akbar. Mais n’importe qui d’un peu plus rigoureux intellectuellement que le naufragé André Bercoff est capable de pousser l’analyse un cran plus loin.

Evidemment, il peut être intéressant de comparer deux conflits pour nourrir la réflexion. On peut comparer ‘la’ guerre en Afghanistan et la guerre au Sahel pour s’interroger sur l’efficacité de certaines opérations militaires, de l’aide au développement, de la lutte contre la corruption, des modes opératoires terroristes… Comme on peut comparer LES guerres en Afghanistan. Mais la moindre des choses est de se monter très mesuré et nuancé, en commençant par exemple par préciser les limites, nombreuses, d’un tel exercice intellectuel.

Mais dire ainsi que le Sahel est l’Afghanistan des Français, c’est surtout une manière pseudo-éclairée de dire que la France est dans un bourbier dont elle ne peut se dépêtrer. C’est du niveau d’un Michel Onfray s’improvisant expert en géopolitique en nous disant que les terroristes, sauvages incultes en djellaba, sont tous les mêmes d’un pays sous-développé à l’autre. C’est surtout voir le monde par le tout petit bout d’une lorgnette française : le Sahel n’est pas une guerre de la France. C’est d’abord une guerre des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés et c’est aussi des guerres de tous ceux qui les aident sur place, qu’ils soient nord-américains, européens, africains ou asiatiques.

Pourquoi c’est dangereux ?

Il s’agit ici de stéréotypes. On réduit une crise, un conflit ou une guerre à un minimum compréhensible dénué de toutes ses particularités. Le professeur de littérature Michel Otten présente les stéréotypes comme des garants de stabilité du sens, qui permettent une lecture de reconnaissance. En recourant à un stéréotype, on s’assure que notre lecteur ou notre interlocuteur comprenne aisément le message que l’on essaie de lui transmettre.

Un stéréotype peut s’avérer précieux en littérature, en poésie ou au cinéma pour gagner du temps. Il permet d’éviter de passer des pages ou des minutes à expliquer au public ce que sont la gastronomie et l’art de la table à la Française, ou à l’Anglaise. Il y a le bon et le mal, tels qu’on suppose qu’ils sont perçus par notre interlocuteur. De vrai ou de faux, point. Ça reste plus que discutable intellectuellement, mais cela peut s’avérer amusant d’un point de vue créatif. A condition d’aimer miser sur la méconnaissance populaire. C’est un choix.

Dans tous les cas, le stéréotype n’aide pas à informer et à partager la connaissance.

Que transmet-on ici ? Que toutes les guerres, les crises et les conflits sont une seule et même chose, aussi anarchique qu’incompréhensible et insolvable ? Rien ne justifie de dépouiller les différentes crises politiques et les différents conflits armés de leurs particularités. Sinon à brouiller la compréhension de sujets complexes, qui méritent qu’on se penche un instant sur leurs spécificités.

De telles manipulations, qu’elles soient le fait de facilités médiatiques (sensationnalisme) ou d’approximations complètes (incompétence), sont dangereuses. En démocratie, c’est le peuple qui décide. Indirectement, certes, mais c’est bien lui qui, en élisant ses représentants, autorise ou non une intervention militaire. Que cette intervention ait lieu à Washington ou à Bagdad. En laissant croire que ces deux interventions seraient similaires parce que dans les deux cas, il y a des types en treillis avec des flingues, c’est démunir le décideur populaire des connaissances dont il a besoin pour se forger un avis éclairé.

S’autoriser de telles facilités intellectuelles, lorsque l’on est journaliste ou chercheur, c’est lâcher un chassé dans la gueule de démocraties qui souffrent déjà de multiples attaques.

Share On Facebook

Share On Facebook Tweet It

Tweet It